BREVE STORIA DELL’EDIFICIO

La chiesa di Santa Maria Stella Maris e San Biagio è una chiesa neogotica di Napoli; fu costruita tra il 1905 ed il 1907 su disegno dell’Ing. Gabriele Fergola in sostituzione di quella sita presso il vico Vacca, demolita nel 1889 in occasione del “Risanamento” e che ospitava dal 1561 la congrega dei venditori di ferri, nonché, da fine del XVII secolo, quella dei Tavernari e, dal 1751, quella dei Caciolii che erano i venditori di olii e formaggi.

“Le prime notizie di una Congregazione della categoria, meno chiusa a soli interessi corporativi e più dedita ai bisogni dello Spirito e ad iniziative assistenziali, risalgono all’anno 1590 e si apprende che essa aveva titolo e possesso di <<Sancta Maria a’ Mare, cappella nel largo vicino alla strada di Porto iam jus patronato de’ nobbili Famigli d’Angrisano>>.

Il rango di Arciconfraternita ed aggregazione a quella del SS. Sacramento in Roma, venne acquisito con Bolla Papa Paolo V del 20 agosto 1608”

In seguito la confraternita si trasferì dapprima nella vicina cappella del Mormando in vico Paparelle, da cui forse il nome della chiesa di santa Maria Stella Maris alle Paperelle, e in seguito, a via Foria.

Il rione nel quale insiste la chiesa, anticamente denominato “Pendino” era caratterizzato dalla presenza, non lontano dall’attuale sito in questione, dal Sedile del Popolo, demolito nel secolo XVI me che, nei secoli successivi, veniva ricordato con la costruzione periodica in occasione della Festa del Corpus Domini, del famoso “Catafalco del Pendino”; la memoria storica del Sedile trova, dunque, attualità e preservazione con l’insediamento nello stesso luogo di una Associazione che intende attualizzare le finalità caritatevoli e sociali delle storiche aggregazioni di rione.

DESCRIZIONE

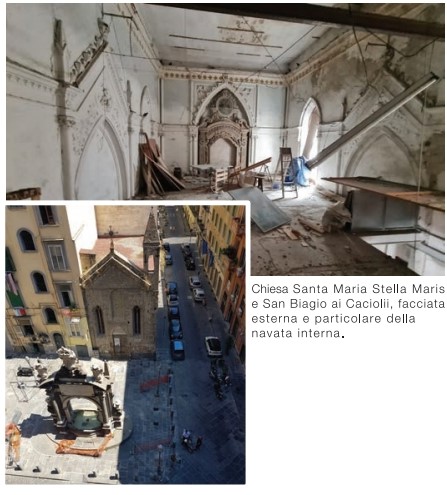

L’edificio, di modeste dimensioni, si apre sulla Piazzetta del Grande Archivio, alle spalle della Fontana della Selleria e di fronte alla facciata principale del Grande Archivio di Stato.

Il lato sinistro si appoggia ad altri edifici mentre il lato di destra si protende su via Lucrezia D’Alagno.

L’esterno, totalmente privo di intonaci che mostra la struttura in blocchi di tufo, è caratterizzato da un campaniletto a punta di diamante con piccole monofore su ciascun lato.

L’ edificio è percorso da due grandi bifore sulla fiancata e due in facciata. Queste ultime presentano modanature che culminano con un polilobo. Tra le bifore una nicchia tampognata archiacuta e immediatamente sotto un timpano archiacuto (in cattive condizioni statiche)

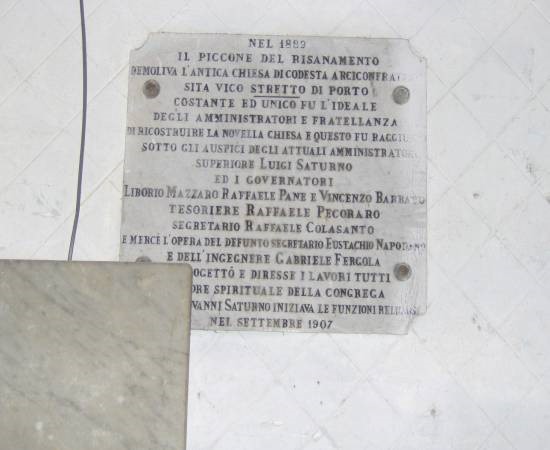

anch’esso che sovrasta il portale su cui corre l’iscrizione (su lastra di marmo oggi custodita nell’interno della chiesa) che dà notizia della data di fondazione (1907) e il fondatore, la “Reale Arciconfraternita di S.Maria Stella Maris e San Biagio dei Cacciolii”.

Il portoncino d’ingresso, in legno, è “protetto” da un cancelletto in ferro.

L’interno si presenta ad un vano unico a pianta rettangolare con una scala a chiocciola in ferro battuto che porta al soprastante coro ed al solaio di copertura.

In questo livello, non sono presenti ulteriori vani accessibili e sono assenti i servizi igienici. Sulla parete di fondo, là dove si trovava l’altare maggiore, si presenta una porta murata dalla quale si accedeva, probabilmente alla oggi scomparsa sacrestia.

Una botola oggi occlusa, in prossimità dell’attuale unico accesso, subito al di sotto della scala a chiocciola in ferro battuto, immette ai sottostanti locali un tempo in uso alla chiesa.

Mezze colonnine sorreggono finti archi ogivali su entrambe le pareti laterali. All’interno di queste ogive, bassorilievi in cornici quadrilobate raffiguranti San Pietro e San Paolo, ancora in buono stato di conservazione.

Sulla parete di fondo restano, in buone condizioni, le decorazioni in marmo che incorniciavano l’altare maggiore oggi scomparso, così come risultano rimossi i due altari laterali dei quali resta solo una traccia nell’intonaco delle pareti laterali, unitamente alla traccia di un’acquasantiera, probabilmente in marmo analogamente rimossa in precedenza.

Nella parte superiore delle pareti, al di sotto di una cornice in stucco con decori floreali e piccole croci greche dorate, è possibile individuare il colore originale delle pareti in leggero azzurro.

Il pavimento risulta composto di piastrelle non originali, probabilmente collocate negli anni ’50 del secolo scorso.

L’interno è stato deturpato, intorno agli anni ’70 del secolo scorso, dalla costruzione di un solaio calpestabile in muratura sorretto da una “cassa” di traversine di ferro.

Uscendo, sul lato sinistro della parete d’ingresso, è collocata una lapide che ricorda la fondazione della chiesa